Les débuts de pêche à la langouste rouge

D'abord en mer d'Iroise

Nous avons dit plus haut qu'à la fin du 19 ème siècle Camaret était un port essentiellement sardinier. Il y avait aussi une petite flottille qui pêchait les langoustes et homards. Ce type de pêche existait depuis de nombreuses années mais restait marginal par rapport à la pêche sardinière qui, avec les conserveries, s'était industrialisée dès 1870.

La langouste, plus difficile à commercialiser car il fallait la garder vivante en vivier, était vendue localement dans les villes proches.

En 1865 le train est arrivé à Brest et quelques années plus tard les mareyeurs ont appris à faire voyager les crustacés, emballés de paille ou de copeaux, dans des boites en bois.

La commercialisation s'est développée, avec les trains de marée jusqu'à la capitale. La pêche locale ne suffisait plus à approvisionner le marché.

Les marins du cabotage, qui connaissaient bien les côtes espagnoles et savaient qu'en Galice et en Asturies les langoustes rouges abondaient et se négociaient à bas prix, se lancèrent dans l'importation des crustacés.

C'est Mr Levec, un négociant brestois qui ouvrit la voie en septembre 1879 en envoyant à Vivero (Galice) le "Deux Cousins" ancien harenguier de Fécamp (76 tx) équipé d'un vivier. *

Juin 1880: plusieurs caboteurs de divers ports bretons imitèrent le "Deux Cousins" et chargèrent des milliers de langoustes en direction des ports de Brest, Camaret, Paimpol.

Le premier bateau de camaret à se lancer dans le commerce des langoustes ibériques fut le "Martin-Pêcheur", un sloop de 27 tonneaux construit à Jersey, acheté par 3 associés : Jean Laurent Bossennec (maître de cabotage), Pierre-Marie Sévellec (marin pêcheur) et Roland Dagorn (voilier) qui firent leur premier voyage à Vivero en juin 1880.

En août 1880 Jean-Denis Provost, de Camaret, fait aussi son premier voyage à Vivero sur "La Louise", un lougre de 60 tx venant de Fécamp auquel il a rajouté un vivier.

Au cours des années suivantes et au prix de quelques mésaventures le métier de cabotage de la langouste espagnole se crée et devient un important traffic entre le nord espagnol et le Finistère.

Les langoustes d'Espagne commencent à arriver et vont faire aux nôtres une terrible concurrence.

Les quatre navires de Camaret, qui étaient allés chercher ces langoustes, sont revenus cette semaine, et ont apporté chacun un chargement de 1.500 à 2.000 langoustes et homards. Il y a chaque année, entre nos armateurs, une véritable joute, à qui arrivera le premier en France avec ses langoustes. Notre-Dame-de-Bon-Secours, capitaine Bossennec, est entrée lundi dans notre port. La Louise, à M. Provost, l'a suivie de près, et est arrivée mardi. Le Don-de-Dieu était de retour hier et on attend aujourd'hui le Sirèna, qui appartient également à M. Provost.

Ces 7 à 8.000 crustacés vont être expédiés avant dimanche prochain.

La pêche en Iroise

La langouste rouge vit sur des fonds rocheux. La mer d'Iroise est propice à son développement. Cette photo prise récemment montre toute la richesse et les couleurs des fonds de l'Iroise (Remerciements à Loic Louazel - droits réservés)

La langouste rouge était abondante en mer d'Iroise, elle se pêchait au casier, sur des fonds rocheux et accidentés, pas très éloignés des côtes de la presqu'île. On la trouvait au large des des Tas de Pois, du Toulinguet et sur toutes les chaines rocheuses qui courrent vers l'ouest de l'Iroise.

A la fin du 19 ème siècle, le nombre de langoustiers avait beaucoup augmenté, venant d'Audierne, Sein, Douarnenez, Le Conquet, et même de la région de Paimpol. La pêche devint plus difficile, la langouste plus rare. L'île de Sein et sa chaussée devinrent les lieux de pêche favoris des langoustiers.

Vers 1895 Camaret comptait entre 60 et 70 bateaux langoustiers pour une centaine de sardiniers. Certains de ces bateaux pratiquaient les deux métiers, sardines ou langoustes, suivant la saison ou suivant les caprices de la sardine.

D'autres, qui pêchaient la raie aux filets en hiver pouvaient aussi ramener de la langouste.

Déjà Sein et sa Chaussée ne suffisaient plus, il fallait aller voir plus loin. Les plus forts bateaux commençaient à s'aventurer vers le sud, à dépasser le Raz de Sein et la baie d'Audierne pour aller explorer les Glénans, Groix et bientôt les parages de Belle Ile.

La presse locale de 1896 rapportait que les petits langoustiers qui voulaient réussir devaient aller plus loin, que Sein ne donnait plus assez. Il fallait franchir le Raz, aller sur les côtes du sud Finistère.

Voilà la morte-eau terminée. Tous nos bateaux sont rentrés le 9 de l'île-de-Sein. Comme cela arrive presque toujours, il y a de grandes différences entre les gains de chaque bateau. Certains équipages n'ont reçu que 12 fr par homme, tandis que la part de chacun a atteint, chez d'autres, 70 à 80 fr. La moyenne est d'environ 30 fr. On a perdu peu d'engins ; mais que de peine on a eu et quels dangers on a affrontés! Il ne s'agit plus aujourd'hui de rester près des côtes.

Quiconque veut gagner le pain de sa famille doit aller faire connaissance avec les marées de Beg-Meil.

C'est de rigueur pour nos marins de Camaret. Celui qui va le plus loin est presque assuré de faire la meilleure pêche. Nos pêcheurs cherchent l'un l'autre à se devancer. Car, tandis que celui qui est resté proche de terre n'a rien pris, de plus audacieux ont trouvé jusqu'à douze langoustes dans le même casier.

Les langoustes se vendent 21 fr, la douzaine.

Les bateaux des langoustiers:

De la chaloupe vers le sloop

Jusqu'à la fin des années 90 les bateaux étaient essentiellement des chaloupes. Sardiniers et langoustiers naviguaient sur les mêmes bateaux, seul l'aménagement de l'espace de travail les différenciait. Si les chaloupes étaient véloces, leur gréement à deux mâts n'était pas pratique pour la pêche au casier car il fallait sans cesse manoeuvrer dans des endroits scabreux, virer de bord pour attraper les bouées ou mettre les casiers à l'eau.

En 1895, quelques sloops de pêche firent leur apparition, leur gréement était jusque là plutôt utilisé pour le cabotage. Le Coq du Village (C 720) fut un des premiers sloops, non ponté. Il jaugeait 9 tonneaux pour une longueur de 9 m, le Notre Dame des Flots (C724) 7.9 tonneaux pour 8.8 m, également non ponté.

Puis 1898, quelques autres construits pour aller pêcher à Belle Ile et en sud Bretagne, le Marcel Eléonore (C861), un sloop ponté pour Toussaint Le Garrec, le Clocher du Village (C889), non ponté.

La photo de droite, prise vers 1900, montre deux types de bateaux, une chaloupe et un sloop, tous deux construits à Camaret en 1898. A gauche, la chaloupe C851 "Joséphine" de Thomas Kerdreux, à bord de laquelle on peut voir quelques casiers à langoustes et le sloop C889 "Clocher du Village" appuyé au quai qui a également des casiers.

Ces deux types bateaux ont pratiqué la pêche langoustière mais seul le sloop restera le bateau des langoustiers...

Comme relaté dans l'article du journal "Le Finistère", les pêcheurs cherchaient à se devancer pour trouver les meilleurs lieux de pêche.

1898: le plateau de Rochebonne

Toussaint Le Garrec patron pêcheur langoustier, trés entreprenant, qui avait lancé en mars dans un chantier de Camaret son nouveau sloop ponté à vivier, le Marcel Eléonore, avait entendu dire qu'un Sénan nommé Milliner ramenait de grosses quantités de langoustes. Personne ne connaissait l’endroit où il allait. Le Garrec décida de le suivre discrètement. Il mit cap au sud sur la piste de Milliner. La poursuite le conduisit jusqu’à Belle Ile où Le Garrec perdit le Sénan de vue.

Il en fallait plus pour décourager un patron camarétois qui vient de construire un bateau neuf. A la marée suivante il reprit la filature qui le mena bien au sud de Belle Ile. Il dut même dépasser l'Ile d'Yeu pour arriver sur le plateau de Rochebonne ou langouste abondait. Toussaint Le Garrec ne tarda pas à remplir son vivier.

Pour ne pas perdre de temps en voyages, Toussaint Le Garrec vendait sa pêche au Croisic. Il procéda de la sorte tout l'été et pêcha beaucoup mais semble t-il resta plutôt discret, du moins la première année.

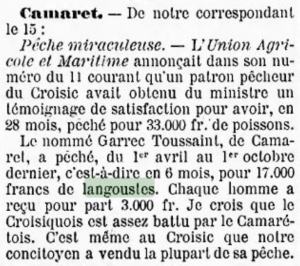

Du 1er avril au 1er octobre 1898 (en 6 mois) il vendit pour 17 000 francs de langoustes. Pour situer les gains, au même moment un pêcheur du Croisic avait été félicité par le ministre de l'époque pour avoir pêché pour 33 000 francs de poisson en 28 mois (lire l'article d'octobre 1898 dans l'UAM).

A Camaret, cette découverte fit grand bruit. On parlait de ressources inépuisables. L'année suivante, dès la fin février, près d'une vingtaine de langoustiers à vivier préparaient la campagne de Rochebonne 1899.

Durant l'année 1898, instruits par l'expérience de Toussaint le Garrec, les chantiers camarétois se lancèrent dans la construction de nouveaux sloops à vivier, tous pontés. En début d'année 1899 c'était la course pour finaliser ces nouveaux navires. Il fallait être prêt pour le départ de la campagne.

C894 L'Oiseau des Mers pour Joseph Morvan

C896 L'Aventurier Pour Pierre Douguet

C901 l'Explorateur Pour Douguet (un autre Douguet)

C902 La Mouette Un nouveau bateau pour Toussaint le Garrec.

C903 Deux Frères Construit par Pierre Boënnec, patron Alain Cornec

C904 Réséda Pour Joseph Belbèoch

C905 L'Asile-du-Pêcheur Construit chez Keraudren pour Pierre Bruteller

C906 L'Aigle Commandé par Auguste Goyat

C907 Fleur d'Eté Pour Bossard

Tous les chantiers étaient en action pour cette nouvelle campagne..

Mais parmi ces candidats à l'aventure langoustière il n'y avait pas que des sloops flambants neufs, il y avait aussi des bateaux plus anciens, non pontés ou demi-pontés mais prêts à affronter les 180 milles nautiques qui les séparaient des nouveaux lieux de pêche. Ces bateaux, construits pour la mer mer d’Iroise, n'étaient vraiment pas adaptés pour de telles campagnes.

Là-bas il fallait aussi affronter le mauvais temps, dormir à bord pendant plusieurs jours, manger, pouvoir transporter le matériel et la pêche, les appâts, les casiers, les orins, les bouées, c'était un nouveau métier. L'outil de travail demandait une adaptation.

Le banc de Rochebonne va fortement intéresser nos pêcheurs pendant 3 ans puis les langoustes se faisant plus rares les voyages deviendront moins rentables. Les camaretois partiront vers de nouveaux lieux de pêche.

M. Torillec

Lire la suite: en 1902 Départ vers l'Angleterre, les îles Scilly